変わらないものなど、この世界にあるのでしょうか。地球が回り続けるように、私たちの暮らしもまた、絶えず流れの中にあります。すべてが動き、流れの中にあるということは、それぞれが固有のエネルギーを宿しているということでもあります。人も、物も、事も、それぞれが歴(ストーリー)を持ち、必ずお互いにどこかで接点を持っています。その歴に触れることで、私たちは今と過去、そして他者との距離を静かに変えていくのです。

「古い」とは、過ぎ去ったものではなく、まだ探り尽くされていない未来像の層でもあります。現代社会が「効率」や「標準化」を優先するなかで見過ごされてきた「寄り道」や「余白」には、むしろ逸脱的で創造的な道筋が潜んでいます。私たちは、そうした地域の文化的エッジにあらためて目を凝らし、地域に寄り添う丁寧なまなざしを通して、「古くて新しい・昔の今」を再照明する必要があります。

岡山県北部に位置する美作地域には、時代を越えて伝わる文化や芸術、生活の知恵が、風土と共に今も息づいています。それらは単なる過去の遺産ではなく、現代において新たな文脈を獲得しつつあります。たとえば、新庄村の田植え唄や踊りは、かつて農作業の節目を彩っていた実践的な民俗芸能ですが、継承を続けようと地域の子どもから大人まで参加する機会を設け、継承を超えて、地域づくりの中心的な装置へと変容しています。勝山の竹細工や作州民芸も人々により地域に活力を与える動きになり、手仕事の美学と地域資源の活用が、今あらためて持続可能な暮らしの象徴として再評価されています。

また、真庭市蒜山地域の伝統工芸である郷原漆器は、素朴ながらも堅牢な作りが特徴で、江戸時代より庶民の生活に根差してきました。かつて日常使いの器として親しまれた郷原漆器は、一時衰退の危機にありましたが、今では若い職人による技術継承や、現代の暮らしに合ったデザイン提案など、新たな動きが始まっています。その再生のプロセスそのものが、地域文化に対する現代的なまなざしの現れとも言えるでしょう。同じく真庭市内の山里、お茶の産地としても知られる富原地区では、古来の木灰の灰汁を使用した伝統製法によってこんにゃくを作る取り組みが、2016年に地元有志により復活しました。山間の畑で育ったこんにゃく芋の収穫時期にはこんにゃく作り体験もでき、その素朴な味わいが、地元の気候風土に根ざした食文化として注目されています。

さらに、美作地域に残る方言や語り口の中には、時間を超えた知のありようや人々の関係性が刻まれており、それは現在の地域コミュニケーションを豊かにする資源となり得ます。

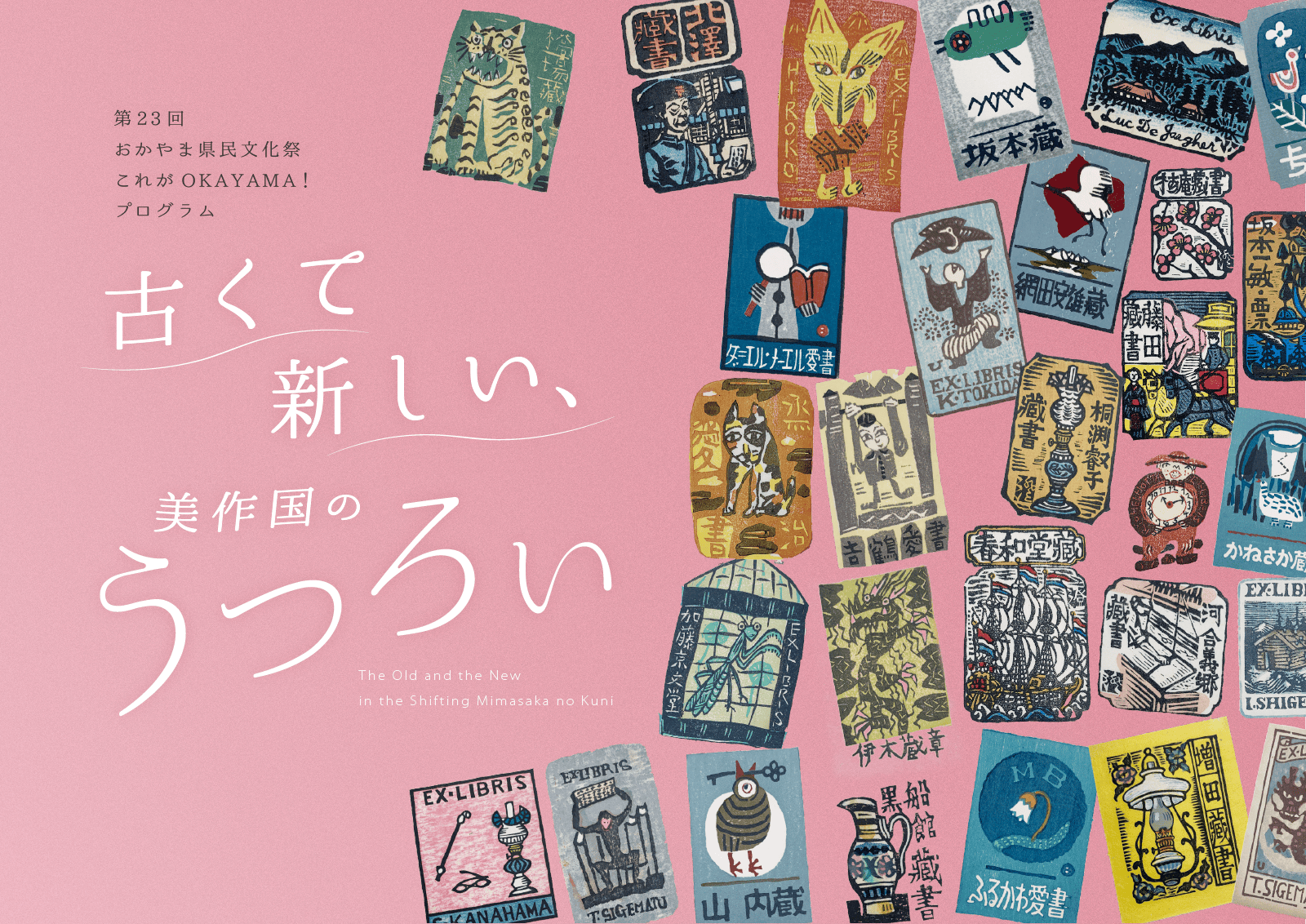

おかやま県民文化祭「これがOKAYAMA!プログラム」の企画では、毎年、単に地域資源の表層をなぞるのではなく、その背後にある時間の重層性と、そこに息づく生活の声に耳を傾けています。令和7年度「これがOKAYAMA!プログラム」では、美作地域を舞台に「古くて新しい、美作国のうつろい」をテーマとして取り上げます。「古くて新しい」とは、単なるノスタルジーではなく、今を生きる私たちが未来への選択肢を拡張するための視座であるのです。伝統的に続いていることについての今、古い場所の現時点、無形のものの継承の仕方の変化など、興味をそそぎ覗いてみないと見えづらいものに光を当ててみます。是非、知っていたものの「新しさ」に気づける機会へと出かけてみてください。

おかやま文化芸術アソシエイツ

プログラム・コーディネーター 金孝妍

これがOKAYAMA!プログラム冊子

「古くて新しい、美作国のうつろい」をテーマとして冊子の発刊に向け絶賛調査中です。発刊は2026年3月を予定しています。